R407C化

HCFCの全廃、新冷媒「R407C化」への切り替え

ニコングループでは、健康で安全な社会の実現に向けて、有害物質の管理・削減への取り組みを進めています。具体的には、「有害化学物質ガイドライン」を定め、化学物質の取り扱いについて環境や健康へのリスク、製品含有への制限などに応じた管理基準を設けて運用。生産工程で使用する化学物質に関しては、地球温暖化対策の一環として、ハロゲン系溶剤の使用廃止に向けた活動を行い、オゾン層破壊物質に指定された「HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)」の全廃を完了しました。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒「R407C」への切り替えを進めるとともに、空気温調機(チャンバ)の改造、省エネ化を実施しています。

3R

3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組み

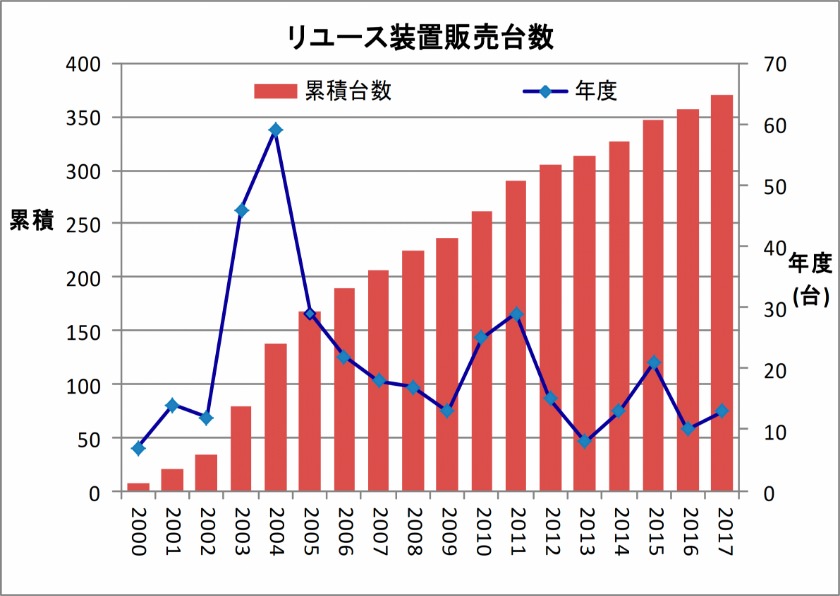

ニコングループでは、製品の小型・軽量化等による省資源の取り組みのみならず、廃棄物の排出量の削減に向けて3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みにも力を入れています。その一環として、ニコンテックでは2000年より「半導体露光装置のリユース・リデュース」を推進。お客さまが使わなくなったニコン製の半導体露光装置等を買い取り、消耗部品の交換を含めて、内部をリフレッシュしたうえで、中古製品として再販売するリユース活動を事業化しています。

2020年3月までに402台を再販売し、約3700トンの廃棄物削減を実現。半導体製品の進歩に伴う露光装置の大型化とともに、リユースによる廃棄物削減の効果も大きくなっています。当社の活動は、2018年度の「リデュース・リユース・リサイクル推進協議会」の「3R推進功労者表彰」において会長賞を受賞しました。

リデュース・リユース・

リサイクル推進協議会

会長賞

ー 受賞テーマ ー

半導体露光装置におけるリユース、リデュース活動

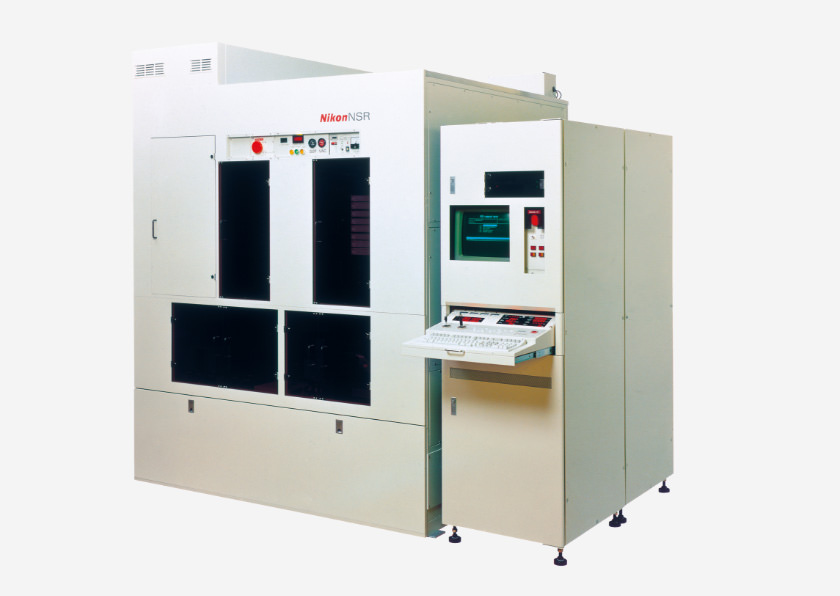

ニコングループでは、1980年に国内初の半導体露光装置(以下、「露光装置」という)を発表してから37年間で約8,000台を販売している。半導体産業の歴史は古く、製品は多岐に渡るため、現在でも半導体市場において旧世代の露光装置の需要がある。

そこで、2000年1月より顧客先で使用しなくなった露光装置を買い取り、内部をリフレッシュして販売する装置の再生に取り組んでいる。2000年より販売したリユース装置は、半導体製品を生産する顧客に幅広く認知され、2018年3月末までに累積371台を販売し、確実に市場を形成している。

また最近では、投影レンズのみの再生事業も行なっている(累積16台)。

特長

露光装置は、機械、光学、電気制御技術の集約であり、半導体製品の進化に伴い、大型化、かつ重量化されてきた。装置全体、および部品を再生し、繰り返し使用(リユース)する事で、露光装置を長寿命化し、廃棄を抑制(リデュース)している。

露光装置の平均重量:9.3トン

累積廃棄削減量(重さ):9.3トン×387台=3,599.1トン

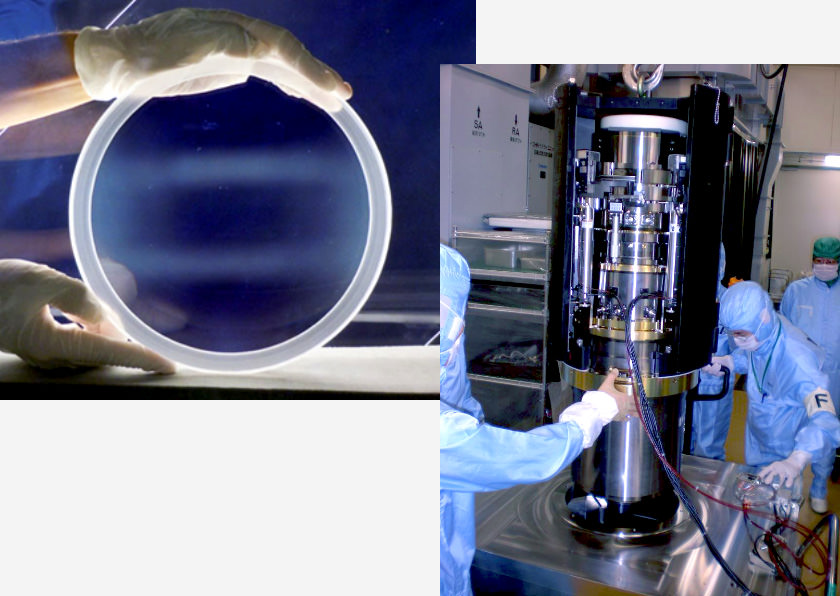

【投影レンズの再生と入れ替え】

レンズのリフレッシュ

独自性・工夫

-

①装置リセール(リユース活動)

顧客が生産する製品の微細化・高性能化に伴い、旧世代の露光装置は要求性能を満たせなくなってしまうので、そのような露光装置を買い取り、内部をリフレッシュして、かつ新たな顧客の製品や生産に合わせた機能を付加したリユース装置を販売している(リユース装置販売371台)。 -

②投影レンズ再生(リデュース・リユース活動)

露光装置に搭載された投影レンズは長期使用により劣化し、基本的な露光性能を保つことができなくなる。ニコングループでは、最新の技術を用いて投影レンズを再生し露光性能を向上させることで、露光装置の延命化に取り組んでいる(投影レンズ再生実施16台)。 -

③装置延命化(リデュース活動)

オゾン層を破壊するHCFCを使用しない冷凍機の開発を行ない、載せ替えを積極的に推進する事で、環境保全に貢献し、露光装置の延命化に取り組んでいる(2015~2017年度の3年間のHCFC削減量は352Kg)。

※平成30年度受賞

CSR

ニコングループの社会的責任(CSR)は、企業理念に掲げる「信頼と創造」を事業活動の中で具現化し、社会の持続可能(サステナブル)な発展に貢献すべく、CSR活動に力をいれております。

サステナビリティへの取り組みを効率的かつ計画的に進めるため、「CSR重点課題」を選定しています。

2021年1月、ニコングループは、CSR重点課題を見直し、「事業」「社会・労働」「ガバナンス」「環境」を新たに4分野・12の重点課題を軸に据え、サステナビリティ活動を展開します。

事業

社会・労働

ガバナンス

環境

お問い合わせ

お問い合わせ・ご相談がございましたら、

まずはお気軽にご連絡ください。